STORY 07

川崎市渡田ポンプ場

大規模雨水処理施設

整備事業計画

排水機能を止めるな。

昭和生まれのポンプ場を

最新仕様へ。

OUTLINE

神奈川県川崎市にある渡田ポンプ場は、昭和18年に雨水ポンプ場施設が、昭和39年には汚水ポンプ場施設が運転を開始した川崎市でも古いポンプ場です。70年近くにわたり、市民の健やかで安全な生活を支えてきた一方で、老朽化が進行していました。そこで川崎市は渡田ポンプ場の完全リニューアルを決断。老朽化対策に加えて、近年の雨水量の増加に耐えうる雨水排水機能の増強を図ることにしたのです。

最大のポイントは、限られた敷地の中で既設のポンプ場機能を止めることなく、すべての施設を新しく入れ替える長い挑戦となりました。

MEMBER

-

鈴木 利幸

都市・上下水道グループ

当該プロジェクトの技術管理者であり、土木担当。2012年の立ち上げから携わる唯一のメンバー。

鈴木 利幸

都市・上下水道グループ

当該プロジェクトの技術管理者であり、土木担当。2012年の立ち上げから携わる唯一のメンバー。

-

穴田 英樹

総務部

プロジェクトの際は都市・上下水道グループに所属し、機械設備の基本設計を担当。

穴田 英樹

総務部

プロジェクトの際は都市・上下水道グループに所属し、機械設備の基本設計を担当。

-

本田 祐介

都市・上下水道グループ

本田 祐介

都市・上下水道グループ

設備チーム 電気設備の担当技術者として、ポンプ棟や沈砂池に関する電気設備の設計を担当。 -

中出 裕也

都市・上下水道グループ

中出 裕也

都市・上下水道グループ

上下水道第一チーム 2019年に入社し、翌年からプロジェクトに加わる。土木担当として、主に場内整備を担当。 -

藤井 啓和

建築グループ

藤井 啓和

建築グループ

建築設計チーム これまで学校や消防署などの意匠設計を主に手がけてきた。当該プロジェクトでは、雨水ポンプ棟の設計を担当。

CHAPTER 1

川崎市初の、

ポンプ場大規模再整備。

私たちの生活に欠かせない、下水道。汚水や雨水を集めて適切に処理し、河川や海に放流することで、清潔な環境と健康的な生活を支えています。家庭や工場から出た生活排水(汚水)や側溝から流れ込んだ雨水は、勾配を利用して下水処理場へ流れますが、深くなると不経済になるため、一度浅い高さまで汲み上げる必要があります。それを担うのがポンプ場です。これらの下水道システムが機能しなければ、汚水の溢水や水害リスクが高まります。

日本全体で下水道整備が進んだのは、高度経済成長期。現在、多くの下水道施設が修繕の時期を迎えています。2012年、川崎市も本格的な再構築基本設計に乗り出しました。その第1号となったのが、市内で3番目に古い渡田ポンプ場です。

渡田ポンプ場のある川崎区は、早くから下水道整備が進んだため、汚水と雨水を同じ下水道管に流す「合流式下水道」が採用されています。この方式は、経済的である一方、ポンプ場への負荷が大きく、大雨のときは汚水まじりの下水が放流されたり、浸水するリスクがあります。

こうした背景から、渡田ポンプ場では単なる老朽化対策ではなく、排水機能を強化し、近年増加する集中豪雨にも十分対応できるポンプ場へとフルリニューアルすることになったのです。

ニュージェックの主な取り組み

- 施設全体を再構築するための基本設計

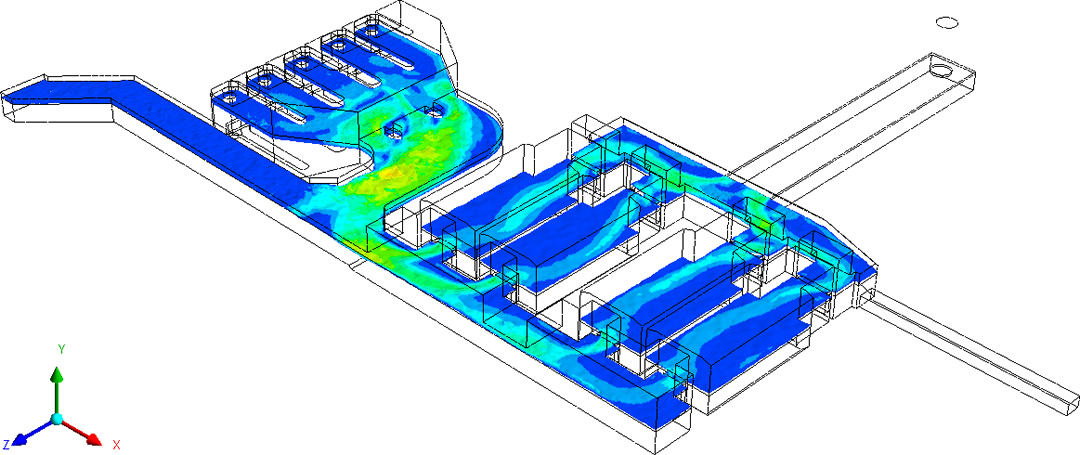

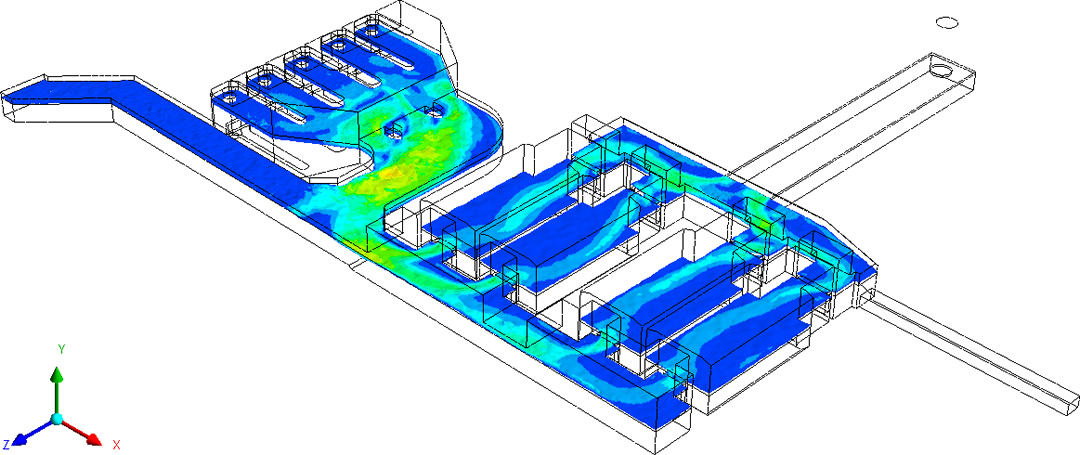

- CFD解析を活用した施設全体の水流検証

- 汚水沈砂池と雨水沈砂池の詳細設計

- 雨水ポンプ棟の詳細設計

CHAPTER 2

設計は、パズルのごとく。

2012年に始まった、渡田ポンプ場のフルリニューアルプロジェクト。最大の課題は、工事中もポンプ場機能を停止させることなく、すべての施設を新しく取り替えることでした。敷地は狭く、またJR南武支線に近接する場所。かなりコンパクトに工事を進めなければなりません。「まるでパズルのようでした」そう語るのは、このプロジェクトの技術管理者を務める鈴木。土木担当として、基本設計から携わっています。

ここに鈴木が描いた改築前と改築後の図面があります。2つを見比べると、雨水ポンプ棟以外の施設は、ほぼ同じ位置に建っていることがわかります。一度取り壊して建て直すのであれば難しい話ではありませんが、既設を稼働させたままとなると話は別です。

「1つずつ段階的につくっていくんです。例えば、汚水沈砂池を工事する際は、暫定的に雨水沈砂池の1/2を汚水沈砂池として活用し、工事が終わると新しくなった汚水沈砂池に経路を戻します。」

他の部分に与える影響を考えながら、慎重に1つずつ完成させていく。改築前と改築後の間を埋める暫定図面はパラパラ漫画のように30枚近く存在していると鈴木は言います。

CHAPTER 3

乱れる水流を、

コントロールせよ。

工事手順のほかに鈴木を悩ませたのは、流下機能設計でした。狭い敷地で段階的に工事を進めるため、水を一時的に別の施設に迂回させたり、暫定的に設置した施設に水路を伸ばすなど、水の経路が複雑になってしまいます。その結果、水流が乱れて水位が上がり、排水機能の低下を引き起こす恐れがありました。

「扱っているのは水ですから、予期せぬ動きをして水位が上がる可能性があるんです。その点について、川崎市も慎重に対応を考えていました。私自身も設計段階でかなり神経を使ったところです。」と鈴木は語ります。

単なる計算だけでは不十分だと感じた鈴木は、水の流れをより正確に把握するために、すべての段階の設計図においてCFD(数値流体力学)解析を実施。その結果、計算上は問題ないとされていた箇所にも、渦巻きが発生し、水位の上がる箇所が見つかったのです。すぐに水路形状を見直して、問題を事前に解決しました。

CHAPTER 4

正確に分水し、

パワフルに汲み上げる。

渡田ポンプ場は、横浜気象台の10年間のデータに基づき、52mm/hの降雨に対応できるまでに排水機能が強化されます。その心臓部ともいえるポンプの設計を担当したのが、機械設計の穴田です。容量計算を行い、それに見合う5つの大型ポンプをレイアウトしました。

「大小のポンプを用意し、雨量に応じて使い分ける方法も検討しましたが、川崎市と慎重に協議を重ねて、どのポンプでも自由に稼働できる運用のしやすさと、維持管理の容易さを優先しました。」と穴田は説明します。

難しかったのは、ポンプよりも雨水沈砂池流入ゲートの設計でした。この地区は合流式下水道を採用しており、雨水と汚水が一緒に流れ込んできます。晴天時はすべて汚水沈砂池に流下しますが、雨天時には一定量まで汚水沈砂池に送りつつ、それを超える量については雨水として雨水沈砂池に流すことで、汚水と雨水を適正に分水する必要があります。その分水のタイミングをより正確に制御することが重要でした。

「よくあるのは分水ポイントをゲートで隔て、雨量が一定値を超えたら開門するという方法です。でも、今回はより正確に制御するために堰(せき)を設け、ポンプ場へ流れ込む水が堰を越えるとゲートが自動的に開くという仕様にしました。」

堰のおかげで、雨水が一定量を超えたタイミングを確実に捉え、効率的に雨水を処理できます。

分水の高さを決めるために土木担当と調整を重ね、ゲートの運転制御についてメーカーと何度も検討。その結果、高精度のゲート設計が完成しました。「新しい試みは、技術者としてとてもやりがいがありました」と穴田は振り返ります。

CHAPTER 5

変わり続ける施設に、

安定した電力供給を。

各施設と機械設備の仕様が決まると、それに合わせて電気設備の検討が進められました。担当するのは、本田が所属する電気設備部隊。電力の供給計画を作成し、ゲート開閉に関する水位センサーやポンプの電動機、非常用発電装置、遠隔監視・操作システムなど、さまざまな電気設備の仕様を決めていきました。

「渡田ポンプ場はいくつもの段階を経て新しい姿になっていくので、それに合わせて電気設備も用意しないといけません。どの設備をいつ稼働させ、どうやって電力を振り分けるか。その一つひとつを細かく判断することが非常に難しかったです。」(本田)

既存の施設に電気を送りながら、新しくできた施設にも電気を送る。電力が不足することも予想され、その際には電力会社と協議して追加の電力を確保する必要があります。あらゆるケースを想定し、いかなる時も安定した電力供給を実現できるように細心の注意を払いました。

また、「工事の進行に合わせて、何度も配線を変更すると費用も時間もかかってしまうため、将来の変更を見越して、極力やり直しが出ないルートを見つけて、配線を計画しました」と本田は言います。緻密な計画と工夫が、工事中もポンプ場を安定して稼働させ続ける支えになっています。

CHAPTER 6

設備のための空間を

デザインする。

汚水沈砂池と雨水沈砂池の工事が順調に進む中、2020年からは、雨水ポンプ棟の詳細設計が始まりました。「本格的なプラント系の建物の設計に関わるのは、これが初めての経験だったので、学ぶことが多かった」。そう話すのは、建築グループの藤井です。

最も困難だったのは消防法への適合でした。ポンプ場は危険物を取り扱う施設であるため、厳しい規制をクリアしなければなりません。藤井は、詳細設計の段階で大きくレイアウトを見直すことにしました。

「例えば、原動機室や発電室に関しては、内部から直接行き来する動線を作ることが禁じられているので、外部にバルコニーを追加し、そこから屋外階段を設置して外部出入口を確保しました。また、床面積1,000平米以上になるとガス消火設備の導入が義務付けられているため、1,000平米以下に抑えるように調整して、コストを抑えつつ法令に適合できるような工夫もしました。」と藤井。

また、将来のメンテナンスにも配慮し、ポンプや発電機などの大型機械をスムーズに搬出入できるよう、十分なスペースと動線を確保したレイアウトを設計しました。

「これまでのキャリアでは学校や消防署、福祉施設など、人のための空間を設計してきたので、今回は苦労も多かったですが、非常に社会的意義の大きな仕事ができたことを誇りに思います。」と藤井は語ります。

CHAPTER 7

使いやすく、

親しまれるポンプ場へ。

渡田ポンプ場が円滑に稼働するためには、場内整備も重要です。その役割を担ったのは、若手の中出。2020年、入社2年目でこのプロジェクトに加わりました。中出は、工事中の車両や人の動線を確保するための道路の整備から、敷地に降った雨を適切に排水するための排水設備の設計、さらには周辺環境との調和を図るための植栽計画も手掛けました。

「川崎市の中でも管轄している課がそれぞれ異なりますので、経験が浅い私にとって、さまざまな担当者の方と協議を進めていくのが苦労しました。」と中出は振り返ります。特に大変だったのは、植栽計画。川崎市は、緑の保全・再生に力を入れている自治体です。そのため、緑化率において厳しい基準で定められています。その緑化率を満たしながら、ポンプ場を整備する必要があったのです。

「調べていくと、現状でもかなり緑化率を満たしていることがわかったのですが、歴史ある施設なので残っている図面と現状が一致せず、それを証明できませんでした。そこで、何度も現地を訪れて、樹木の種類や高さを1本1本計測して、資料をつくりました。プロジェクトにおいては小さなことですが、川崎市の担当者の方に承認を得られた時は、若手の自分にとってはすごくうれしかったですね。」と中出は、その喜びを語ります。

CHAPTER 8

ポンプの鼓動は、

時代を超えて。

施設の完成に向けて、渡田ポンプ場では現在も工事が進められています。プロジェクト初期から唯一関わっている鈴木は「これまでにも何度かやりがいを感じる場面はありましたが、本当の達成感を味わえるのはすべてが完成したとき。最後まで見届けたいですね」と未来を見つめます。

国内には施設の老朽化対策、耐震性能の確保、機能増強を課題とする下水道施設はまだ多く存在するため、ニュージェックでは、これまでの知見を活かし、今回のメンバーを中心に若手技術者も加わりながら、次なる大規模再構築プロジェクトに係わり始めようとしています。そのプロジェクトチームの中には、本田や藤井の姿もあります。

藤井は「渡田ポンプ場では初めて経験することが多く苦戦もしましたが、その経験があるからこそ、今度は主体的に提案していきます」と自信をのぞかせます。

また、本田は「次のプロジェクトも長期間になります。工事や運用が長期にわたる公共施設だからこそ、関係者や市民にも理解してもらえるような資料作りを心がけたいです」と意気込みます。

稼動し続けるポンプ場のように、彼らの挑戦もまた止まることはありません。昭和初期からのポンプの鼓動は、令和、その先の未来へと受け継がれていきます。

-

途中段階 -

2024年現在