STORY 08

姫二火力線

鉄塔移設プロジェクト

高速自動車道と干渉することなく

そびえたつ超高圧送電鉄塔を

建替え、移設する。

OUTLINE

人々の生活に欠かすことのできない電力。その電力を地域の隅々まで送り届ける送電線は、まさに人体における血管のようなもの。ニュージェックの送配電グループには、多くの専門技術者が在籍しており、関西エリアを中心に張り巡らされた送配電設備について、さまざまな調査・設計を行っています。今回のプロジェクトは、2008年から2014年にかけて「高速自動車国道近畿自動車道名古屋神戸線(新名神高速道路)」新設工事計画に伴う、送電鉄塔の建替・移設をご紹介。鉄塔の高さや建設位置など制約の多い中、主に京阪神地域への電力供給を担う「姫二火力線」の大規模送電鉄塔をどのように建替・移設していったのでしょうか。題して「超高圧送電線・姫二火力線の鉄塔移設~高速自動車国道近畿自動車道名古屋神戸線新設工事関連事業~」。

MEMBER

-

曽我 学

送配電グループ

送配電グループの全体を統括。ニュージェックに入社前は、関西電力や関西電力送配電などで送電線の計画や建設などを担当。

曽我 学

送配電グループ

送配電グループの全体を統括。ニュージェックに入社前は、関西電力や関西電力送配電などで送電線の計画や建設などを担当。

-

石坂 彰芳

送配電グループ

石坂 彰芳

送配電グループ

送配電第一チーム 特任技師。姫二火力線162他移設調査設計・総合設計および姫二火力線162-163鉄塔設計(現地適応・再設計)における調査・設計の主要な項目の担当技術者を兼ねた管理技術者。この道40年余年のベテラン。 -

浅井 克文

送配電グループ

浅井 克文

送配電グループ

送配電第二チーム チームリーダー。姫二火力線165-168鉄塔設計・基礎設計、姫二火力線170-175鉄塔設計・基礎設計における調査・設計の主要な項目の担当技術者を兼ねた管理技術者。

プロジェクトのあゆみ

-

- 2008年

- 姫二火力線162他移設調査設計・総合設計

(2008.04-2011.07)

-

- 2011年

- 姫二火力線165-168鉄塔基礎他設計

(2011.06-2012.07)

姫二火力線170-175鉄塔基礎設計

(2011.07-2011.12)

-

- 2012年

- 姫二火力線170-175鉄塔設計(その2)

(2012.04-2012.05)

-

- 2013年

- 姫二火力線170-175鉄塔設計(再設計)

(2013.06-2013.07)

-

- 2014年

- 姫二火力線162-163鉄塔設計(現地適応・再設計)

(2014.05-2014.09)

高速自動車国道近畿自動車道名古屋神戸線新設工事関連事業の概要

CHAPTER 1

高速自動車道をつくる過程で、

送電鉄塔が干渉する。

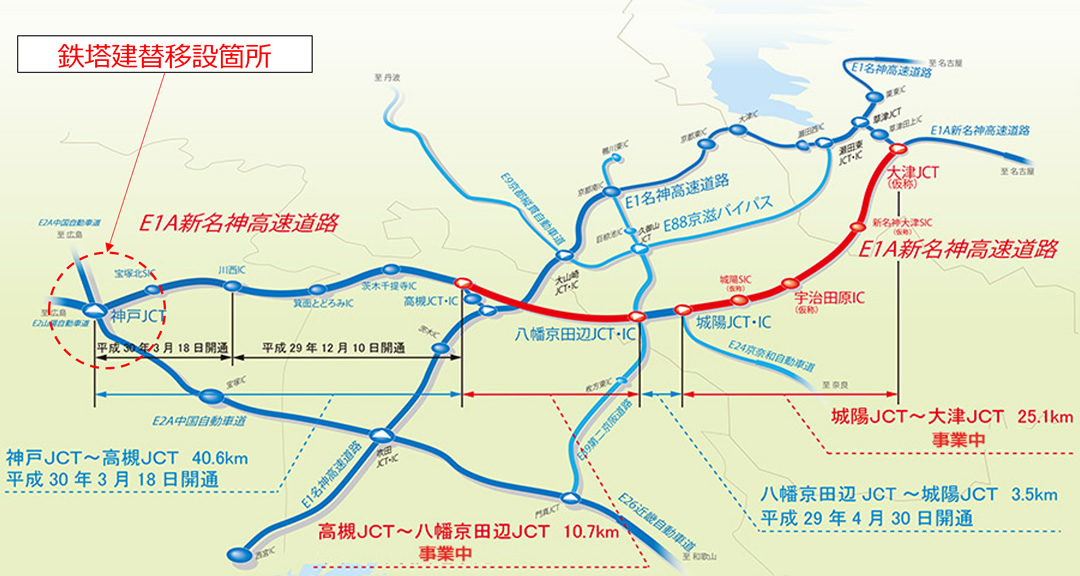

高速自動車国道近畿自動車道名古屋神戸線(延長約174km)の一部である“新名神高速道路”。三重県四日市市を起点として、兵庫県神戸市に至る延長約160kmの高速道路であり、2018年3月には川西インターチェンジ(IC)−神戸ジャンクション(JCT)間が開通しました。その計画段階において、神戸JCT付近で送電線が干渉するため、建替・移設を検討することになりました。現在、送配電グループを統括する曽我によると、この送電線は、電力供給の要となる重要な送電設備とのこと。

「“姫二火力線”は、南姫路変電所と宝塚開閉所をつなぐ67.5km、鉄塔198基からなる27万5千ボルトの超高圧送電設備です。京阪神地域の主要部に電力を供給する基幹送電線です。

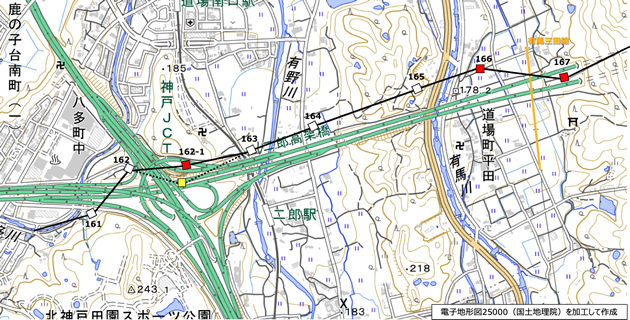

多くの送電線は山間部に建設されています。“新名神高速道路”も山間部を通るということで、送電線と干渉することになりました。具体的には神戸JCT付近の鉄塔7基(鉄塔No.162G1、166、167、171、172、173、174)を動かさなければならない、と。そこで高速道路を管轄するNEXCO西日本から、電力設備を管轄する関西電力送配電を通じて、私たちニュージェックに調査・設計の依頼がありました」。

-

姫二火力線 建替・移設の概要(161-163, 165-168) -

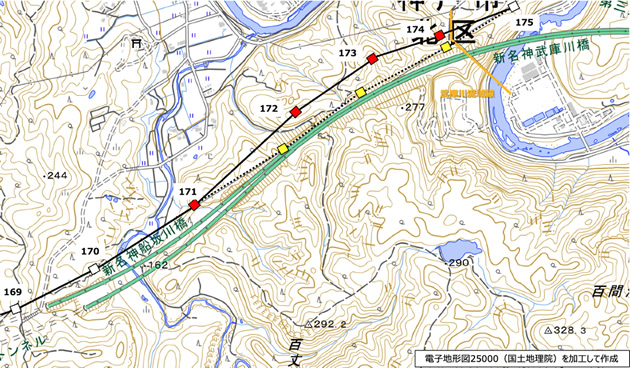

姫二火力線 建替・移設の概要(170-175)

CHAPTER 2

鉄塔の高さ、建てる位置など、

厳しい制約条件の中で。

鉄塔の建替・移設は、鉄塔を新設するよりも、数段難しくなると曽我は言います。

「今回の建替・移設には、さまざまな制約条件がありました。ひとつが“鉄塔高”。電線のたるみを考慮した上で、道路や他の工作物、樹木などとの離隔(引き離す距離)の確保が必要です。そもそも高速道路は非常に高い位置につくられており、かつクレーンにより資材を吊り上げる高さなども考慮すると、もとの鉄塔よりも背の高い鉄塔への建替が必要になる上、基礎も大型化することになります。

もうひとつの制約条件が“鉄塔位置”。もとの送電線ルートを極力変えないようにするということです。ルートを大きく変えると、建替・移設あるいは改造する鉄塔基数が多くなり、建替・移設工事に係る費用と工期が著しく増大することになります。つまり、建替・移設する鉄塔基数が最小限となる鉄塔位置を厳選しなくてはなりません。さらには、限られた停電期間の中で施工できるようにすることも考慮する必要があります。高速道路の工事計画と整合を図ることも大切です。さまざまな観点から総合的に勘案した鉄塔位置を決めることがとても重要なのです」(曽我)。ただ、このように難しい課題があればあるほどやりがいを感じるベテランが多いのも送配電グループの特徴。この工事に携わった石坂と浅井もまさにそうでした。

CHAPTER 3

ジャンクションの狭小地に

大規模鉄塔を建てる。

神戸JCT内の道路と道路の狭間にそびえ立つ鉄塔“162G1”(写真)。高さは70m弱。空からでも目視できるよう航空法によって紅白に塗装されている鉄塔は、高さのある証拠です。もともと“162G1”は、この位置に建設する予定ではありませんでした。この調査や設計に携わった石坂は言います。

「建設予定だった土地が入手困難になり、再度検討することになりました。その際に出てきた候補地が、現在“162G1”が建っている、道路と道路の狭間にあるこの場所。「こんな狭い土地に建てられるんかいな?」と思いながら検討を進めていきました。

鍵となるのが、基礎をどうつくるか。とにかく土地が狭いため、根開き(鉄塔の脚の開き具合)を広くとれない。通常、鉄塔の基礎によく使われる“逆T字基礎(Tの字を逆にした形のコンクリートを地中に埋め込んで固定する)”もスペース的に使えません。しかも鉄塔はかなりの高さが必要で、基礎が頑丈でなければ倒れてしまいます。思案した中で考えたのが、“杭基礎” 。4つの鉄塔脚の下にそれぞれ1本の杭を設けて、さらに4脚をコンクリートの梁でつなぐ基礎でした。あまり鉄塔ではやらない基礎ですが、土地もフラットでこれならばなんとかなると」。

-

姫二火力線No162G1鉄塔

CHAPTER 4

基礎設計と鉄塔設計を

同時にできる強み。

通常、鉄塔の設計を終え、これによる基礎への荷重を踏まえて、基礎を設計します。しかし、今回はまず基礎設計が本当に可能なのかを確かめることが重要なので、まず先に取り組みました。上部構造物の鉄塔設計と地下構造物の基礎設計、どちらかを得意とする会社が多い中、両方に長けた技術者がいて、鉄塔と基礎とを総合的に設計できるのが、ニュージェックの強み。今回は、その強みを存分に活かすことができました。

「ニュージェックの総合的な設計ノウハウにより、鉄塔が基礎に及ぼす荷重をかなりの精度で割り出した上で、基礎の詳細設計をしました。次に、ボーリング調査により、地中に長さ約15mまで杭がしっかり打て、基礎に問題ないことを確認し、鉄塔の詳細設計を行いました」(石坂)。

さらに、鉄塔用地が狭小であり、理想的な向きに鉄塔を建てることが困難であったことから、鉄塔アーム(電線を把持する腕金)の角度などを工夫しながら、台風などによる荷重に耐えうる設計を施しました。

石坂は言います。

「ハラハラドキドキしっぱなしでしたが、やっぱり完成した鉄塔を見たときは、非常にうれしかったですね。もう開通してから何年も経ちますが、神戸JCTを通るたびに“あの時は、苦労したなあ”と感慨にふけりますよ」。

CHAPTER 5

高速自動車道と姫二火力線の

隙間を縫って。

今回のプロジェクト、“162G1”に限らず、7基いずれも一筋縄ではいかない建替や移設となりました。さらに7基だけでなく、それらに付随して別の送電線を移設する必要も生じました。特に悩ましかったのが“174”と“175”の間を垂直に横切る“武庫川流域線”と呼ばれる送電線の鉄塔移設です。設計を担当した浅井は、

「高速道路の上、姫二火力線の下を通って横切る送電線ですから、それぞれ離隔をとれるような高さの鉄塔を設計しなければなりません。元の鉄塔が立つ位置からあまり動かせないという制約もあり、まさに針穴に糸を通すような感じでしたね。想定していた鉄塔用地もそのままでは傾斜がきつく、地盤的にも厳しかったため、斜面を切り取ってフラットにした上に基礎をつくるという案で何とか基礎を設計することができました」。

さらに浅井は、ひらめきによって無駄のない設計を実現させました。移設した174のすぐ隣にある元174を“武庫川流域線”の鉄塔として再利用することを、現場を見ているうちに思いついたのです。「既設鉄塔の上部をカットして新たに腕金を付け足せば十分に使えるし、基礎もしっかりしている。新しく建てるよりも随分とコストは安くなります。見た目はちょっと変わっていても、山地なので人が住む建築物とちがって見栄えを気にする必要はありません。きちんと電気を送ることが目的ですから」。

中学生のころから鉄塔にかかわる仕事を志していた浅井は、自身のことを“ある意味、鉄塔マニア”だと言います。「同じように見える鉄塔も、1つ1つ条件がちがうから攻略するのが楽しい。たとえば麻雀も毎回手が違うからゲームが面白い。それと同じですかね」。

-

姫二火力線 174号鉄塔(紅白)右隣が元の174号鉄塔を利用した“武庫川流域線”の鉄塔

CHAPTER 6

半世紀以上を経て、

高経年化する送電設備。

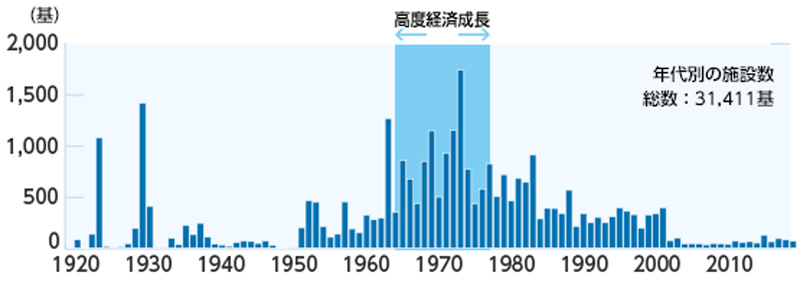

地域のすみずみまで電力を届けるために張り巡らされている送電線。高度経済成長に伴う電力需要の増加とともに建設された送電鉄塔は、関西エリアで約3万基と言われています。その多くは、高経年化が進んでおり、設備更新が必要とされています。曽我は言います。「送電設備の更新は、社会の持続的な発展のために、着実に推進していかなければならない事業です。これまで積み重ねてきた経験、専門的な知見やノウハウなど送電技術者として力を発揮できる仕事として、やりがいを強く感じていますし、これからも微力ながら貢献していきたいと思います」。